Siamo oramai giunti al quinto appuntamento della nostra rubrica e la nostra finestra sul mondo dell’arte ci induce a soffermare l’attenzione su ciò che è accaduto in America e in Italia a cavallo della prima e seconda metà del XX secolo.

L’indagine riguarderà ovviamente solo uno “squarcio” di quel periodo e lo faremo mettendo sul piano di lavoro gli indizi e le prove artistiche che ci hanno lasciato Barnett Newman e Lucio Fontana.

Sulle opere di questi due grandi artisti, ma non solo, non poche volte abbiamo sentito dire:

“Lo potevo fare anche io”.

Be’ al massimo lo avresti potuto rifare, visto che non lo hai fatto prima, per dirla con Bruno Munari.

Ad ogni modo è evidente, come vedremo qui di seguito, che la disputa si svolge su un piano più alto di quello del puro fare che comunque risulta complesso.

Barnett Newman

“Il Sublime adesso”

“Il pittore nuovo è simile all’artista primitivo che, trovandosi perennemente dinnanzi al mistero della vita, aveva come principale preoccupazione quella di esprimere la sua meraviglia, il suo terrore di fronte a esso o alla grandiosità delle sue forze, e ignorava le qualità plastiche della superficie, della trama…”

“L’artista primitivo praticava un’arte non sensuale, si preoccupava della espressione dei propri concetti; allo stesso modo, il pittore nuovo è ansioso di farsi canale della contemplazione per mettere il fruitore in contatto con i contenuti fondamentali”.

Per Barnett Newman, in sintesi, l’Arte Primitiva e il nascente Espressionismo Astratto sono fenomeni artistici in cui il “contenuto” e il “concetto” (trascendentali, metafisici) sono questioni fondamentali della ricerca.

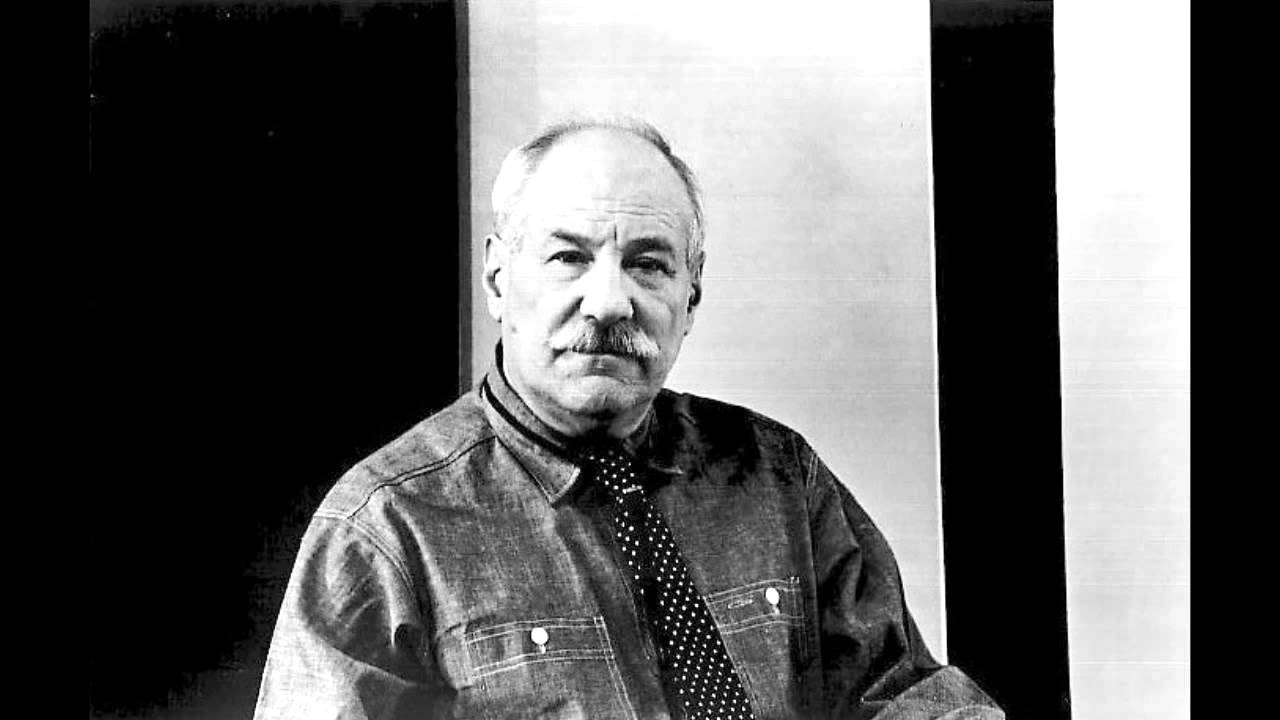

Barnett Newman nasce a NY nel 1905 e ivi diparte nel 1970. Dopo gli studi all’Art Students League si iscrive al City College di New York e nel 1931 inizia a insegnare arte nelle scuole pubbliche della città di New York.

Pubblicherà poi anche il saggio “The Sublime Is Now”, nel quale propone “un’arte nuova non soggetta all’influenza europea”.

Gli anni ’40 e ’50 costituiscono una chiave di volta per la scena artistica statunitense, con lo spostamento di leadership da Parigi a New York e la nascita di uno dei più importanti movimenti: l’Espressionismo Astratto.

Per la prima volta i risultati a cui erano arrivati i pittori americani con le loro personalissime ricerche si distaccavano dall’arte europea e aprivano una strada tutta autoctona.

Newman è una figura di spicco del movimento americano dell’Espressionismo Astratto, soprattutto di quel filone chiamato dal critico Clement Greenberg “Color Field Painting”.

La Color Field Painting, di Mark Rothko, Clifford Still, Barnett Newman e Ad Reinhardt, è un movimento pittorico interessato alla problematica del campo pittorico, cioè della determinazione dello spazio attraverso la stesura invariato di colore, che escludeva qualsiasi interesse per il valore del segno, della forma o della materia.

La Color Field Painting, di Mark Rothko, Clifford Still, Barnett Newman e Ad Reinhardt, è un movimento pittorico interessato alla problematica del campo pittorico, cioè della determinazione dello spazio attraverso la stesura invariato di colore, che escludeva qualsiasi interesse per il valore del segno, della forma o della materia.

Faceva da contraltare in America l’altra corrente dell’Espressionismo Astratto ossia “l’Action Painting” (di Jackson Pollok, Sam Francis, Franz Kline e Willem De Kooning) che, come ricordato in un precedente appuntamento, mirava a creare l’opera d’arte lasciando cadere o gocciolare la pittura sulla tela, o lanciandovi contro i colori in maniera apparentemente casuale.

L’atto fisico di creazione diventava così parte integrante dell’opera.

“L’obiettivo non è la piacevolezza degli strumenti artistici in sé, ma ciò che essi creano. Ciò che ha valore è la loro natura plasmica, la loro componente soggettiva che susciterà una reazione soggettiva in ogni lettore di quel linguaggio”.

Questo asserto di Newman , ci racconta che per gli espressionisti astratti l’incontro con lo spettatore è fondamentale perché la sua reazione non sia solo di tipo estetico.

Quanto sopra evidenziato fa tutt’uno con il suo stile.

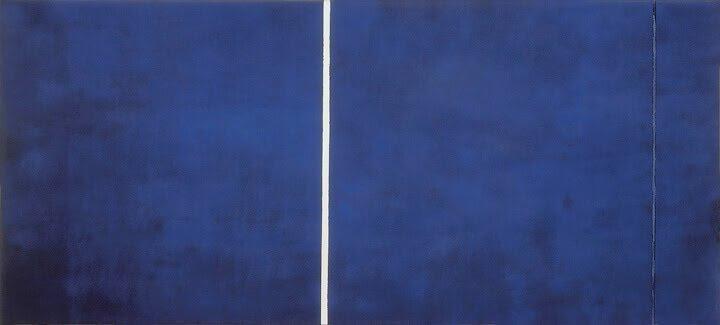

La sua pittura è fatta di campi colorati (i Color Field appunto), omogenei e uniformi, dove sottili fenditure verticali si ergono come ‘cerniere’ tra la terra e il cielo o tra Dio e l’uomo.

Non bisogna infatti dimenticare la profonda relazione che Newman aveva col sublime, il trascendente, il divino, anche in funzione del suo credo religioso, figlio di ebrei emigrati dall’Europa dell’Est.

Le grandi dimensioni delle tele, imprimono nello spettatore una sensazione di piccolezza.

I titoli delle opere, di chiara matrice biblica, come ‘Genesis’ o ‘Abraham, rafforzano l’intento sotteso.

Ma dove nasce la pittura e la scultura di Newman? da quale esigenza?

Davanti agli orrori e al dramma della II guerra mondiale l’artista americano Barnett Newman fa proprie le sofferenze degli altri.

“Il mondo dovrebbe fermarsi davanti a tanto dolore e così anche l’arte”, affermava.

E Newman per alcuni anni effettivamente abbandona la pittura.

Tornerà con il pennello sulla tela, dopo anni di silenzio, solo per “dipingere l’invisibile”.

Quello a cui da origine Barnett Newman è la rappresentazione del sublime, un mondo trascendente in cui rifugiarsi “per ritrovare se stessi”.

Quello a cui da origine Barnett Newman è la rappresentazione del sublime, un mondo trascendente in cui rifugiarsi “per ritrovare se stessi”.

Alcuni passi descrittivi di Alejandra Schettino, storica dell’arte, confermano e precisano quanto già da noi prima narrato sull’opera e lo stile di Newman.

“Le pennellate intense, libere e dal colore puro, si diffondono sulla tela generando forme monocrome totalmente astratte. Non c’è alcun limite, alcuna illusione.

Al colore Newman affida tutta la potenza espressiva.

La tela diventa un campo d’azione in cui agire liberamente e per il pubblico diventa un’esperienza da vivere, nella quale immergersi totalmente.

Ecco perché per Newman elemento essenziale della nuova arte doveva essere la grande dimensione.

Tele monumentali che dovevano essere osservate da una posizione molto ravvicinata per poter avvolgere ed estraniare l’osservatore.

Riuscire a portarlo per un momento in un’altra dimensione, quella trascendentale e sublime”.

“Il fondo sembra una distesa infinita. Ad interromperla c’è solo una fascia luminosa, dal colore bianco, che rompe l’equilibrio e dona significato al dipinto”.

Per chiudere, i suoi dipinti sono di evidente matrice esistenzialista sia nel tono che nel contenuto, e sono realizzati con il puro obiettivo di raccontare e indurre a riflettere sul valore intrinseco dell’esistenza umana individuale e collettiva.

Newman, infatti, si riferisce esplicitamente ad una “arte intellettuale”, equiparando, senza fraintendimenti, l’artista al filosofo e allo scienziato, poiché è come loro impegnato nella ricerca di una visione più autentica del mondo.

Lucio Fontana

«Vogliamo che il quadro esca dalla sua cornice e la scultura dalla sua campana di vetro».

L’arte, per Lucio Fontana, non deve più sottostare alle limitazioni della tela o della materia ma può allargare il suo campo, espandendosi attraverso nuove forme e tecniche espressive.

Nasce in Argentina, a Rosario di Santa Fé, nel 1899 e termina i suoi giorni a Varese nel 1968. Il padre Luigi, in Argentina già da una decina d’anni, è scultore e la madre, Lucia, è attrice di teatro.

Dopo l’arrivo a Milano all’età di sei anni continua gli studi fino al Diploma e poi comincia a frequentare l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.

Ritorna in Argentina e frequenta la bottega di scultore del padre fino ad aprirne una propria. Nel 1928 torna in Italia per riprendere gli studi all’Accademia di Belle Arti di Brera che porta a termine.

Dagli anni ’30 Lucio Fontana, inizia a seguire un percorso del tutto personale iniziando a realizzare opere tra il figurativo e l’astratto.

Fa conoscere il suo fare talentuoso sia in Italia che in Francia, soprattutto con le ceramiche e le sculture con molti premi e riconoscimenti.

I primi anni ’40 lo vedono ancora a Buenos Aires come insegnante di modellato alla Scuola d’Arte della città e creatore con altri di una scuola d’arte privata: “l’Accademia di Altamira”, sempre a Buenos Aires, che diventa un importante centro di promozione culturale.

È proprio qui che, in contatto con giovani artisti e intellettuali, lavora alle teorie di ricerca artistica che portano alla pubblicazione del “Manifesto Blanco”. È in questi anni che prende corpo e viene elaborato il suo “concetto spaziale”.

Egli considera che fra l’uomo e l’arte corre una sinergia che va oltre la tela e la materia, nello spazio ed è un fatto concettuale e gestuale.

Tornato in Italia, tra il ‘47 e il ‘48 Lucio Fontana fonda il movimento spazialista e firma un nuovo Manifesto (alla fine i manifesti spazialisti saranno sei), con Giorgio Kaisserlian, Beniamino Joppolo, Milena Milani e Antonino Tullier.

Egli stabilì i traguardi che il suo movimento avrebbe dovuto raggiungere anche con l’aiuto degli scienziati, dei tecnici della luce e dell’elettronica.

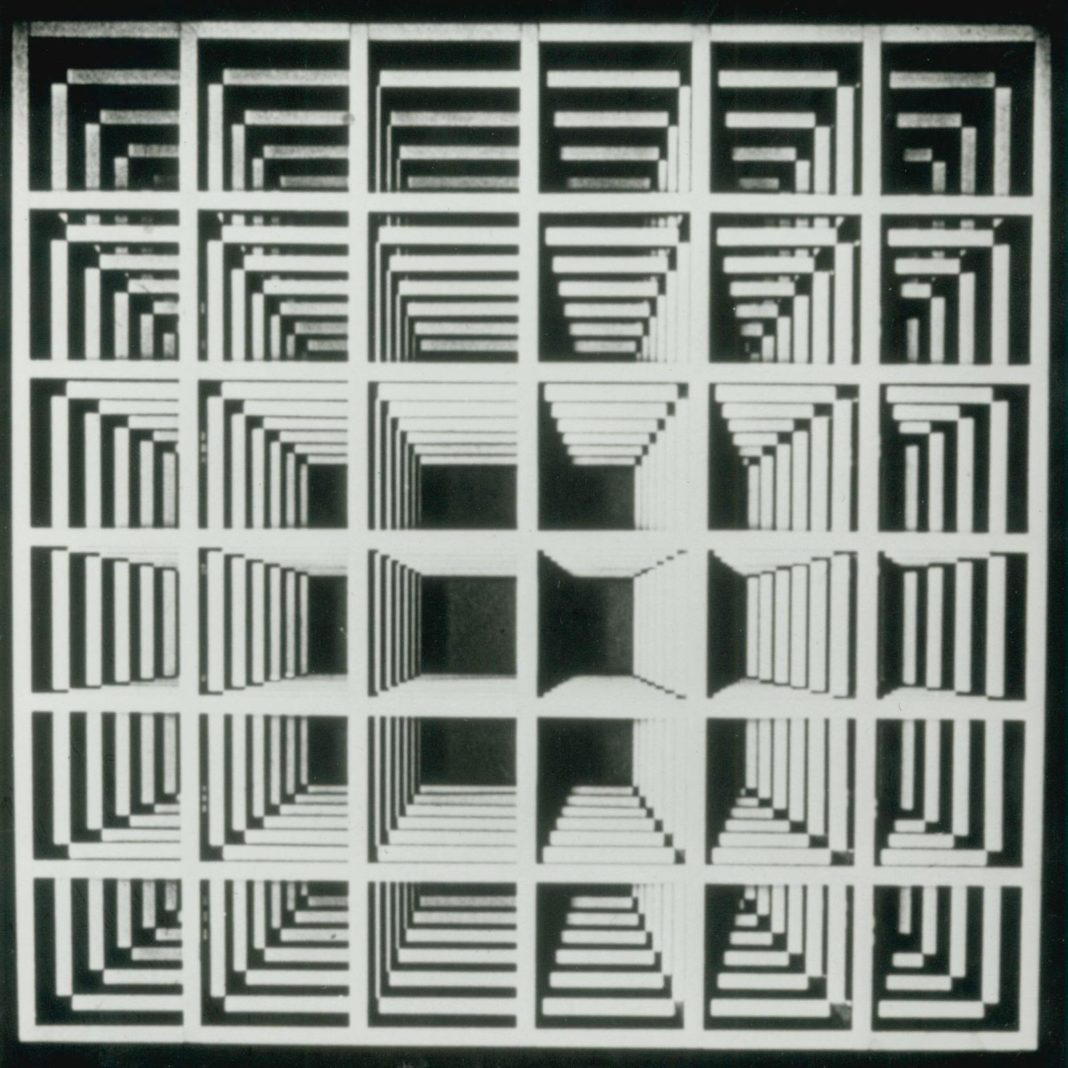

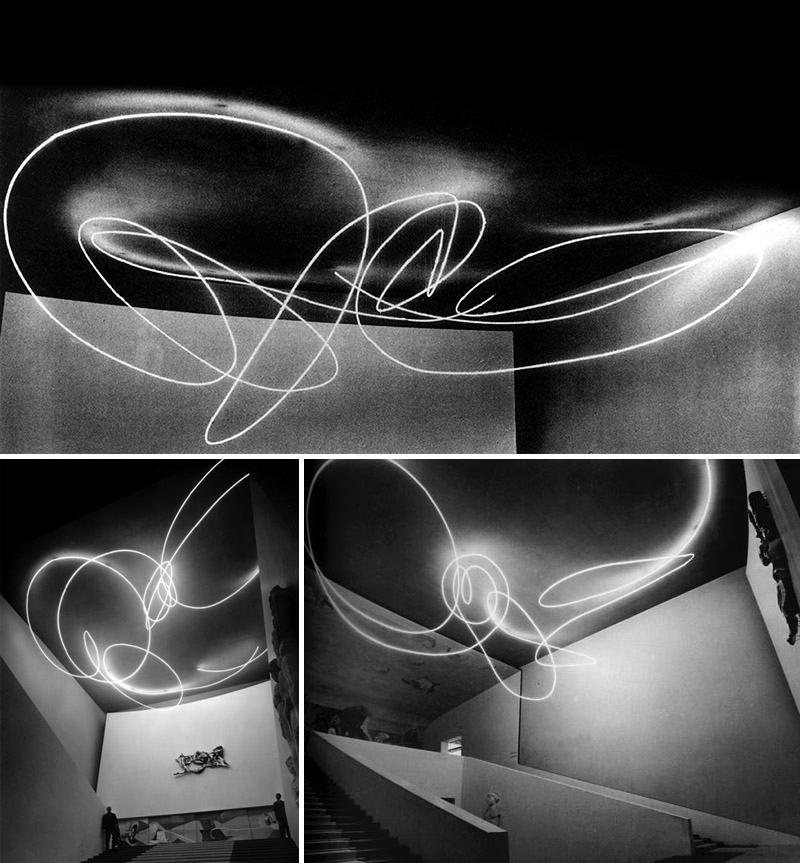

“L’ambiente spaziale a luce nera” del 1949, costituito da tubi ed elementi sospesi, fosforescenti e illuminati da una luce nera, suscitò al tempo stesso grande entusiasmo e forti perplessità.

“Io cercavo col colore di rompere la materia, perché quel che a me dava fastidio era la schiavitù della materia”.

Alla ricerca, poi, di una terza dimensione, realizza la sua “invenzione”, ossia i primi quadri “forando” le tele, dando così il via al ciclo dei “Buchi”.

Spingendosi avanti nella sperimentazione, Fontana, oltre a forare, le tele vi applica colore, inchiostri, pastelli, collages, lustrini e frammenti di vetro.

In seguito, al Movimento Spazialista si avvicinano diversi artisti in Italia, (grazie anche al carisma e alla generosità di Fontana), ma in molti di loro è evidente la coesistenza di altre poetiche informali e di linguaggio accanto ai principi spazialisti.

Non dimentichiamo, inoltre, che in quegli anni l’uomo si accingeva a indagare lo Spazio cosmico con i primi lanci e approdi lunari.

“Scoprire il Cosmo è scoprire una nuova dimensione. E’ scoprire l’Infinito.

Così, bucando questa tela – che è la base di tutta la pittura – ho creato una dimensione infinita.

Qualcosa che per me è la base di tutta l’arte contemporanea”.

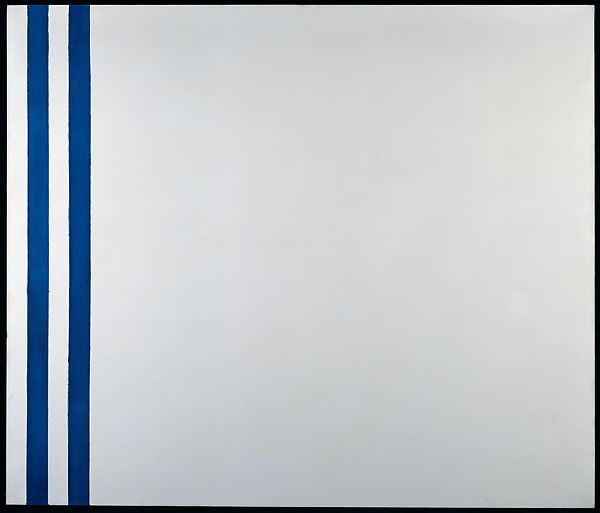

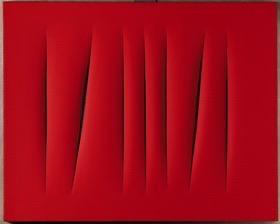

A questi asserti faceva riferimento Fontana con i suoi successivi iconici “Concetti Spaziali”, tele ritmate da uno o più “tagli” in sequenza danzanti sulla superficie.

Infatti, nel 1957, in una serie di opere in carta telata, oltre ai buchi ed ai graffiti, appaiono, appena accennati, i primi “Tagli”.

Infatti, nel 1957, in una serie di opere in carta telata, oltre ai buchi ed ai graffiti, appaiono, appena accennati, i primi “Tagli”.

I tagli di Lucio Fontana sono soltanto in apparenza semplici.

In realtà ogni taglio richiedeva una particolare preparazione tecnica oltre che concentrazione e meditazione che precedevano la realizzazione di ogni taglio.

Tant’è che Fontana aveva dato loro il nome di “Attese”.

Era oltre che un concetto pure una sfida tecnica: era cioè necessario comprendere come incidere la tela senza diminuirne la tensione, in modo che la porzione tagliata non si aprisse eccessivamente rovinando l’opera in maniera irrimediabile a causa delle deformazioni che avrebbe subito anche nel tempo.

Nell’arco di dieci anni, dal 1958 al 1968, Fontana realizzò circa 1.500 tagli, che divennero dunque il filone più consistente della produzione dell’artista.

Nell’arco di dieci anni, dal 1958 al 1968, Fontana realizzò circa 1.500 tagli, che divennero dunque il filone più consistente della produzione dell’artista.

Erano la naturale estensione dei precedenti buchi, e “il limite”che Fontana stesso pensava di non poter superare.

“Io con il taglio ho inventato una formula che non credo di poter perfezionare”, avrebbe detto.

“Sono riuscito con questa formula a dare a chi guarda il quadro un’impressione di calma spaziale, di rigore cosmico, di serenità nell’infinito”.

In questo lasso di tempo, Fontana continuò a sperimentare: sui colori, sui materiali, sul formato delle tele, sul numero di tagli, sulla loro disposizione, sulla loro dimensione in rapporto alla superficie al fine di garantirne anche la tensione e l’equilibrio duraturo.

A questo punto Lucio Fontana era, ed è tuttora, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo tant’è che le sue opere si trovano in oltre cento musei del globo terrestre.

A questo punto Lucio Fontana era, ed è tuttora, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo tant’è che le sue opere si trovano in oltre cento musei del globo terrestre.

La Tela, ultimo granitico caposaldo del fare pittorico, (atteso il superamento con le Avanguardie artistiche delle altre colonne portanti, a partire dalla prospettiva all’anatomia, dalle proporzioni al chiaroscuro, dal rapporto figura-sfondo alla presenza di figure riconoscibili), era stata anch’essa oltrepassata in fatto e in concetto.

“Nell’azione dell’arte, Fontana ha fatto della materia uno spazio incondizionato d’immagine fuori dalle convenzioni di pittura e scultura” (L.P. Finizio).

Dietro il gesto col taglierino c’è, quindi, un lungo e profondo viaggio intellettuale:

“la constatazione della necessità di andare oltre, ancora una volta, i diecimila anni di rappresentazione pittorica”.

Mi piace chiudere su Fontana con queste sue frasi che la dicono tutta sulla sua intelligenza e ironia: “…è l’infinito, e allora buco questa tela, che era alla base di tutte le arti, ed ecco che ho creato una dimensione infinita, un buco che per me è alla base di tutta l’arte contemporanea, per chi la vuol capire. Sennò continua a dire che l’è un büs (buco) e ciao…”.

Mi piace chiudere su Fontana con queste sue frasi che la dicono tutta sulla sua intelligenza e ironia: “…è l’infinito, e allora buco questa tela, che era alla base di tutte le arti, ed ecco che ho creato una dimensione infinita, un buco che per me è alla base di tutta l’arte contemporanea, per chi la vuol capire. Sennò continua a dire che l’è un büs (buco) e ciao…”.

Raffaele Pisacane