Ve la immaginate una formichina che tra la mezzanotte e l’alba del sei gennaio si intrufola sotto una porta, entra in casa, cerca una stanza speciale, quella di un bimbo o di una bimba, e vi deposita il giocattolo preferito, sperato, voluto, meritato? Questa era la storiella che ci raccontavano i nostri genitori, più di mezzo secolo fa – anno più, anno meno – nel tentativo, di solito inutile, di farci stare buoni lungo tutto l’arco dei dodici mesi. La Befana, quella formichina, spesso, accanto al giocattolo, nella calza (il più delle volte era un calzino, anche se qualcuno sperando nella Provvidenza, ai piedi del letto stendeva un capace e lungo calzettone) lasciava vero carbone e altrettanto vera carbonella (‘a cravunella).

A volte, per addolcire la pillola, dopo alcune ore, da una mamma che stava rassettando veniva “trovato” un pacchettino con pezzi di torrone e qualche caramella. Il significato era chiaro: eravamo stati discoli come si diceva, nun avévamo fatto ‘e bravi (non eravamo stati buoni) e per quel motivo meritavamo un segnale negativo, oltre il giocattolo desiderato. Quella della richiesta, poi, era una vera e propria sceneggiata che i genitori mettevano in piedi sin da qualche mese prima dell’evento. Ah!, tu non faje ‘o bravo … e i’ ‘o ddico a Befana, ehilà, tu non stai buono… e io lo dico alla Befana. Nessuno è capace d’immaginare l’angoscia che quella frase metteva nell’animo del malcapitato, che immediatamente cercava scuse, iniziava a piagnucolare, accettava il rimprovero e prometteva di cambiare. Ovviamente, erano parole inutili: ipotizzare che un bambino non fosse tentato dalla marachella o dal pericolo equivaleva credere… alla Befana, per gli adulti.

A volte, per addolcire la pillola, dopo alcune ore, da una mamma che stava rassettando veniva “trovato” un pacchettino con pezzi di torrone e qualche caramella. Il significato era chiaro: eravamo stati discoli come si diceva, nun avévamo fatto ‘e bravi (non eravamo stati buoni) e per quel motivo meritavamo un segnale negativo, oltre il giocattolo desiderato. Quella della richiesta, poi, era una vera e propria sceneggiata che i genitori mettevano in piedi sin da qualche mese prima dell’evento. Ah!, tu non faje ‘o bravo … e i’ ‘o ddico a Befana, ehilà, tu non stai buono… e io lo dico alla Befana. Nessuno è capace d’immaginare l’angoscia che quella frase metteva nell’animo del malcapitato, che immediatamente cercava scuse, iniziava a piagnucolare, accettava il rimprovero e prometteva di cambiare. Ovviamente, erano parole inutili: ipotizzare che un bambino non fosse tentato dalla marachella o dal pericolo equivaleva credere… alla Befana, per gli adulti.

Il giocattolo? Difficilmente più di uno, adeguato alla tasca, possibilmente utile. Ragion per cui, per chi studiava, c’era il portapenne “nuovo di zecca”, in legno, con le penne fornite di pennino “suricillo” o “cavallotti” la biro era ancora sconosciuta e la carta “zuca” (era la carta assorbente o asciugante) destinata a fermare il dilagare delle gocce d’inchiostro e a consentire la veloce asciugatura dello stesso. A ruota seguiva un blocco di quattro quaderni, due a quadretti e altrettanti a righi, e un album per il disegno.

Il giocattolo? Difficilmente più di uno, adeguato alla tasca, possibilmente utile. Ragion per cui, per chi studiava, c’era il portapenne “nuovo di zecca”, in legno, con le penne fornite di pennino “suricillo” o “cavallotti” la biro era ancora sconosciuta e la carta “zuca” (era la carta assorbente o asciugante) destinata a fermare il dilagare delle gocce d’inchiostro e a consentire la veloce asciugatura dello stesso. A ruota seguiva un blocco di quattro quaderni, due a quadretti e altrettanti a righi, e un album per il disegno.

Il vero scialo, poi, era quando al tutto si aggiungeva la scatola di pastelli “Giotto”. Il trenino elettrico era una cosa da guardare da lontano e se lo potevano permettere solo i “signori”. Accessibile, per le ragazze, era la classica bambola, eventualmente accessoriata: pettine, specchio, fermacapelli. Altro che Barbie. Per i maschietti, oltre al solito pallone di marca il migliore era il Superflex paravinil, come si poteva leggere sulla superficie esterna ultra gettonati erano: pistole e vestito da sceriffo, se si avevano mire da uomo del West; arco, frecce e copricapo con penne, se si voleva assomigliare agli indiani.

Il vero scialo, poi, era quando al tutto si aggiungeva la scatola di pastelli “Giotto”. Il trenino elettrico era una cosa da guardare da lontano e se lo potevano permettere solo i “signori”. Accessibile, per le ragazze, era la classica bambola, eventualmente accessoriata: pettine, specchio, fermacapelli. Altro che Barbie. Per i maschietti, oltre al solito pallone di marca il migliore era il Superflex paravinil, come si poteva leggere sulla superficie esterna ultra gettonati erano: pistole e vestito da sceriffo, se si avevano mire da uomo del West; arco, frecce e copricapo con penne, se si voleva assomigliare agli indiani.

Inutile dire che spesso, quando c’erano solo l’arco e le frecce, il copricapo con le penne lo fornivano le innocenti galline, alle quali si strappavano senza alcun riguardo le penne delle ali e le si colorava con colori a tempera. Una fascia di velluto staccata dal bordo della veste di mammà provvedeva a tenerle fisse alla testa, mentre si faceva la guerra con i cow boys.

Babbo Natale? E chi lo conosceva. Ma non si immaginava nemmeno che un vecchio del Nord freddo e gelido arrivasse su una slitta (e che cos’era: conoscevamo i calessi, i carri) trainata da renne (che tipo di animali erano? Di solito si vedevano solo cavalli, buoi e asinelli), entrasse nella canna del camino e portasse doni. La Befana era un’altra cosa. Meno tecnologica: il sacco con i regali se lo trascinava sulle spalle, casa dopo casa; forse l’unica concessione alla modernità era la vecchia scopa che cavalcava per spostarsi da una città all’altra.

Altri giocattoli erano la spada e la lancia dei romani. E per lo scudo bastava attrezzarsi con il coperchio, fregato alla caurara (caldaia) che stava nel vano cucina. Quindi c’era la solita trombetta di latta, il cappello di carta e qualche palla di pezza. Inutile dire che sin dalle prime luci nelle case iniziava l’ammuina (subbuglio). Chi era contento sciorinava in mezzo al cortile, o al vicolo che fosse, l’intera serie di giocattoli avuti. Molti giochi erano l’effetto di un riciclo continuo che partiva dai più anziani cugini; altri arrivavano dritti dritti dai pacchi fatti l’anno precedente. Il pallone, tra tutti, era quello destinato a durare di meno: si cominciava a giocare alle nove del mattino, spesso, alle dieci, la sfera di gomma era bella e partita. Schiattata, sgonfiata o dal genitore che dopo un’ora di rumori e palleggi non ne poteva più, o dal vicino nelle cui lastre della finestra era andata a schiantarsi una terribile bordata.

Ma non ci si abbatteva per un tempo superiore ai cinque minuti, perché il pallone sgonfio era tagliato in due parti: una di esse diventava copricapo e il nuovo travestimento guerriero era bello e pronto.

Per le bambine era un’altra cosa: le future donne si allenavano a fare le mamme con i bambolotti e le bambole avute in dono. Fasciavano e rifasciavano la pupattola, le allungavano il biberon, cantavano ninne nanne e cucinavano nel servizio di pentolini (la pasta era vera e fatta con pochi fili di spaghetti spezzati) e caccavelle (pentole) che aveva portato loro la Befana. In quelle occasioni, tra i due sessi c’era la possibilità di familiarizzare: si imbastiva una sorta di famiglia allargata, con padre, madre e pupo neonato, zie, nonne, cummare e cummarelle (madrine e figliocce); si fingevano acquisti e liti (spesso vere); ci si fidanzava e ci si sposava. Insomma, si scimmiottavano in tutto e per tutto mamme, zie, nonne e via dicendo.

Per le bambine era un’altra cosa: le future donne si allenavano a fare le mamme con i bambolotti e le bambole avute in dono. Fasciavano e rifasciavano la pupattola, le allungavano il biberon, cantavano ninne nanne e cucinavano nel servizio di pentolini (la pasta era vera e fatta con pochi fili di spaghetti spezzati) e caccavelle (pentole) che aveva portato loro la Befana. In quelle occasioni, tra i due sessi c’era la possibilità di familiarizzare: si imbastiva una sorta di famiglia allargata, con padre, madre e pupo neonato, zie, nonne, cummare e cummarelle (madrine e figliocce); si fingevano acquisti e liti (spesso vere); ci si fidanzava e ci si sposava. Insomma, si scimmiottavano in tutto e per tutto mamme, zie, nonne e via dicendo.

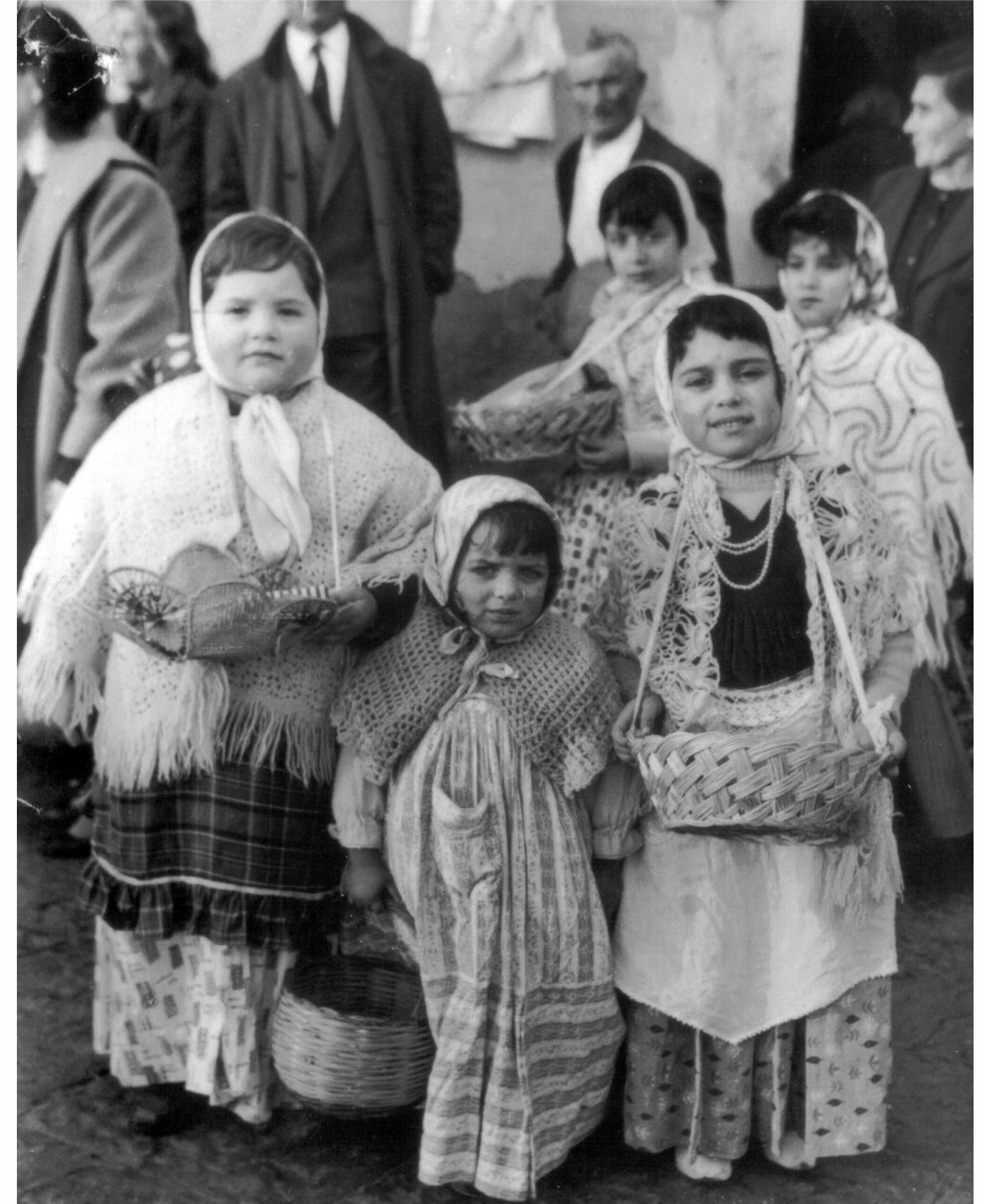

La giornata, tuttavia non finiva così semplicemente. Nel primo pomeriggio era tutto un corri corri all’apparecchiarsi per la processione delle Pacchianelle. Un rito, quest’ultimo, a metà tra il sacro e il profano che affonda le radici almeno a due secoli fa. Alla sfilata partecipavano in maggioranza i ragazzi, maschi e femmine.

Ognuno di essi si truccava, cercando di somigliare quanto più possibile al personaggio che rappresentava: c’era il cacciatore con cartucciera vera e fucile; il pescatore con cesto (chianella) di pesci, rete e canna; il macellaio con camice macchiato di sangue e una corona di salsicce; il fruttajuolo (fruttivendolo) con cesto di frutta e mazzi di broccoli; il barbiere con forbici, pettine e camice. Insomma una sorta di presepio vivente, mobile, con i classici personaggi del presepio napoletano in transito per le strade delle cittadine. La processione si fermava solo quando si raggiungeva la chiesa madre (da dove si era partiti alcune ore prima) e si posavano ai piedi dell’altare maggiore i doni per il Bambinello: carne, salsicce, zucchero, pasta, farina, dolci. Tutto quel ben di Dio, poi, veniva distribuito tra i poveri della parrocchia. Pastori di buona volontà erano quei ragazzi, che, come i Magi, recavano doni al Signore.

Ognuno di essi si truccava, cercando di somigliare quanto più possibile al personaggio che rappresentava: c’era il cacciatore con cartucciera vera e fucile; il pescatore con cesto (chianella) di pesci, rete e canna; il macellaio con camice macchiato di sangue e una corona di salsicce; il fruttajuolo (fruttivendolo) con cesto di frutta e mazzi di broccoli; il barbiere con forbici, pettine e camice. Insomma una sorta di presepio vivente, mobile, con i classici personaggi del presepio napoletano in transito per le strade delle cittadine. La processione si fermava solo quando si raggiungeva la chiesa madre (da dove si era partiti alcune ore prima) e si posavano ai piedi dell’altare maggiore i doni per il Bambinello: carne, salsicce, zucchero, pasta, farina, dolci. Tutto quel ben di Dio, poi, veniva distribuito tra i poveri della parrocchia. Pastori di buona volontà erano quei ragazzi, che, come i Magi, recavano doni al Signore.

Racconto tratto dal libro di Carlo Avvisati “Profumo d’antico”. Scene da un territorio: mestieri, botteghe, personaggi, feste e tradizioni dell’area vesuviana mezzo secolo fa, edito dal nostro giornale nel 2009